登入/註冊

登入/註冊

Taiwan Society of Emergency Medicine

Taiwan Society of Emergency Medicine

|

本會期刊

台灣急診醫學通訊

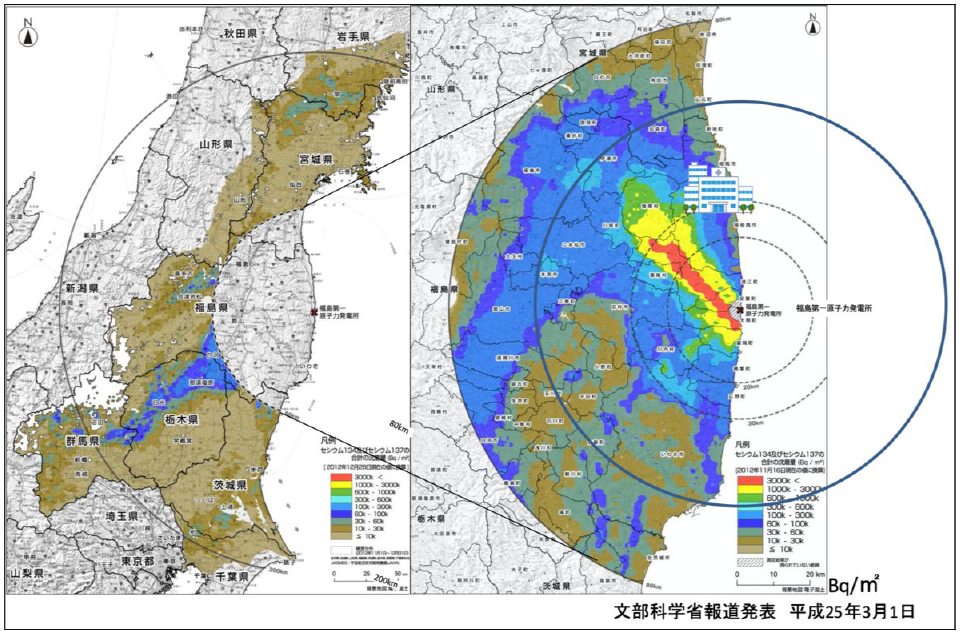

第八卷第四期 點閱次數:539 PDF下載次數:7 福島核災應變經驗之學習與反思

吳承恩1、廖文翊1 1三軍總醫院急診醫學部 前言:以急診視角回望福島 因應台灣地處地震帶,且鄰近亞洲多座仍運作中的核能發電設施,因此急診醫師對於核子災害應變的理解與實戰經驗仍有進一步學習的必要。2023年11月本團隊有幸赴日,參與由日本長崎大學高村昇教授於福島主辦之「福島核災復興訓練課程」。此次課程集結福島核災後參與應變、醫療、撤離與重建的核心人員,並透過實地參訪、經驗回顧與桌上模擬,深入解析日本如何在災難初期面臨崩潰後逐步建立出更具韌性的核災應變機制。本文將以急診醫師視角,回顧福島核災初期應變過程所面對的挑戰,並結合參訓所見,反思台灣醫療體系之準備方向與改進之道。 一、福島核災事件回顧 2011年3月11日下午14時46分,日本東北地區發生芮氏規模9.0強震,隨即引發高達40公尺的海嘯襲擊。此複合性自然災害摧毀沿岸城市、造成逾1.5萬人死亡,也直接導致福島第一核電廠冷卻系統失效,反應爐接連氫爆,並釋放出大量放射性物質,污染區域沿風向向西北延伸約40至45公里,形成狹長型高輻射區(圖一)[1]。 圖一  日本當局於2011年3月11日下午第一核反應爐發生氫爆後隨即發布半徑3公里內居民緊急撤離命令,隨時間推移及滾動式災情評估,於當日內陸續發佈半徑10公里、乃至20公里之緊急撤離命令。因應後續其他反應爐亦發生氫爆事件,增頒半徑20至30公里之室內掩蔽及半徑30公里內之禁航令。 二、應變挑戰與醫療教訓 面對突發地震、海嘯併輻射外洩之復合型災難及短時間內陸續擴大範圍之緊急撤離命令,當地政府與緊急應變系統於救災及撤離過程中遭遇許多困難點[2],羅列如下: 1. 面對突發復合型災難時前線緊急應變及醫療系統崩潰。 第一時間地震及海嘯襲擊時,大量傷病患癱瘓災區醫療系統,日本各地許多DMAT團隊隨即進駐災區協助救災及提供醫療支持。然隨之而來的反應爐氫爆併輻射物質外洩事件發生後,因防護設備不足、即時災情資訊不透明、及對複合式核災處置不熟悉,致前線醫療人員及多數DMAT團隊亦撤離出災區,造成災區、第一核電廠之緊急防護行動規劃區(UPZ, urgent protective action planning zone)區域內,災難前期搜救量能及醫療系統極度匱乏。 2. 災區前線醫院及養護中心住民於撤離過程中醫療支持資源及人力極度短缺。 災難發生當日下午頒布福島第一核電廠方圓20公里內緊急撤離命令後,區域內7間醫院共約800位住院患者亦著手進行撤離,其中約有一半的病患需要持續性的醫療支持,包括呼吸機使用、持續急救藥物滴注、洗腎及呼吸道抽吸等等。然而災區多數醫療相關人員於第一時間即自行撤離,加上當時災區醫療轉送交通工具及設備無以應付第一時間如此大量需持續性醫療支持病患轉送至後線醫療院所,以致許多病患搭乘不合宜之轉送交通工具(如巴士)、轉送醫療人力與設備極度不足,且進行長時間與長距離之轉送,最終造成超過60位病患於轉送過程中罹難。 3. 第一時間大量災區民眾及醫療照護人員對災情恐慌及衍生出壓力症候群。 因對於災情的未知與輻射的恐慌,造成多數醫療救災人員於第一時間撤出災區,致使前線救護量能匱乏、大量焦慮及輕症民眾癱瘓後線醫院量能以及部分後線醫院因知識不足及懼怕污染而拒絕接收災區病患。為因應此情事,日本政府集結相關專家,於災難發生數日內分別針對災區前線及後線醫療救護人員、進駐之救災團隊及民眾進行階段式危機溝通(Crisis Communication),即時提供救災救護人員相關知識技能以期迅速投入救災,同時增進民眾信心與建立共識。 藉此次經驗,日本當局針對原子能災害應變進行大幅度組織調整[3],包含獨立出原子能政策制定與監管之中央單位、增設全國核電廠附近核災應變核心醫院及進階輻射緊急醫療支持中心、增設並訓練全國核災應變派遣隊等等,建立多層次核災應變及緊急醫療體系並深化複合式災難應變教育。 三、對台灣急診醫療體系之反思與建議 隨著核三廠第二號機於2025年5月17日正式除役,台灣正式邁入非核家園時代。然而,潛在的原子能災害風險並未因此完全解除。舉例而言,位於中國福建省、距離台灣本島僅約150公里的福清核電廠,至今仍日以繼夜運轉,任何技術故障或天災人禍皆可能對我國造成輻射外洩或疏散應變上的壓力。雖然我國中央與地方政府皆已制定核子事故災害應變計畫,然福島核災經驗顯示:在複合式突發災難發生時,僅有書面計畫尚不足以應對實際挑戰。橫向(跨部門)、縱向(中央與地方)之協調溝通機制、資源調度效率、即時決策能力,以及面對公眾與前線人員的危機溝通策略,皆是影響整體應變成敗的關鍵。因此,建議針對減災與整備階段,應從以下幾個面向強化急診與醫療體系之韌性與實戰能力: 1. 深化複合式災難應變訓練: 強化搜救、消防、急診與災難醫療等跨單位人員對於地震、海嘯與核災等複合型災害的聯合演練,尤其應模擬大量傷患合併輻射污染的情境,以提升即時處置與協調能力。 2. 強化醫院災難動員與調度機制: 建立明確的醫院人力物力緊急調配標準作業程序(SOP),並透過定期實戰演練,提升醫院面對突發事件(如核災、長時間停電、交通中斷)下的自主運作與彈性應對能力。 3. 建立與演練緊急撤離流程: 針對住院病患、加護病房病人與特殊照護族群,建立分級撤離標準與路徑規劃,並落實實作演練,確保醫療機構能在時限內完成安全撤離與轉送。 4. 擴大非核災責任醫院參與: 將非指定之核災責任醫院納入平時原子能災害應變與輻射醫療訓練計畫,以提高整體醫療體系的應變彈性,避免災難發生時醫療量能集中於少數機構而導致崩潰。 5. 建立高效危機溝通機制: 針對醫療人員、媒體與民眾設計分眾型風險溝通策略,並由中央建構單一窗口對外說明,避免錯誤資訊擴散造成醫療崩潰或社會恐慌。 透過以上整備與演練措施,台灣急診與災難醫療體系方能在面對未來非預期之複合型核子災害時,展現更強的應變能力與體系韌性。 參考資料: |