登入/註冊

登入/註冊

Taiwan Society of Emergency Medicine

Taiwan Society of Emergency Medicine

|

本會期刊

台灣急診醫學通訊

第四卷第五期 點閱次數:4486 PDF下載次數:8 薦椎骨質疏鬆壓力性骨折 (Sacral Insufficiency Fractures)

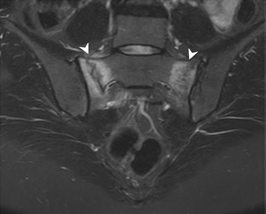

情境 一位70歲阿嬤日前因做家事時不小心滑倒後下背疼痛,疼痛處還會牽連到臀部及腹股溝,當日至急診就醫,醫師經x光檢查後,表示並無骨折,只是挫傷。然而,疼痛持續一個禮拜,病人家屬今天帶來您的急診想要尋求止痛處置,數周後,骨科門診追蹤,骨科醫師診斷為「薦椎骨質疏鬆壓力性骨折」。 前言 隨著台灣人口老化,「薦椎骨質疏鬆壓力性骨折」逐漸成為急診常見的疾病,卻因為發生前常無外傷史,或是僅有輕微外傷,下背痛的長輩常不容易在第一時間就被醫師診斷為「薦椎骨質疏鬆壓力性骨折」。「薦椎骨質疏鬆壓力性骨折」與骨質疏鬆相關,但因其臨床症狀缺乏特異性,且一般影像檢查不易診斷,很難在第一時間診斷,還可能被誤認為其他腰椎病變或髖關節病變,而安排病灶以外的影像檢查,被延遲診斷。 流行病學 「薦椎骨質疏鬆壓力性骨折」顧名思義,好發於骨質疏鬆的女性年老族群。其年紀多在55歲以上,盛行年齡中位數在70歲至75歲之間,女性發生的機會比男性高51倍。其他危險因子包括:骨盆放射線暴露史、類固醇治療導致骨質疏鬆、維生素D缺乏、長期使用雙磷酸鹽、風濕性關節炎、多發性骨髓瘤、Paget氏病、孕婦、腎性骨病變(renal osteodystrophy)及副甲狀腺機能亢進。在曾因子宮頸癌而接受放射線治療的患者中,甚至發生率高達89%。 臨床表現 「薦椎骨質疏鬆壓力性骨折」之症狀很多變。病人常抱怨瀰漫性下背痛或骨盆痛,可能劇烈疼痛到無法走路,也可能會輻射至臀部、髖部、腹股溝或雙腿。由於骨盆承載上半身所有重量,因此行走或坐下時疼痛會加劇,休息或平躺則會改善。偶有按壓下背或薦部產生疼痛的案例,但皆非特異性症狀。少數約5-6%的患者會有神經學症狀,與薦椎神經根病變(sacral radiculopathy)相似;國外研究也曾有以馬尾症候群表現的案例。 薦椎骨質疏鬆壓力性骨折影響範圍為薦翼(sacral ala),可依與薦椎神經孔和薦髂關節分為zone I、zone II、zone III三區域,發生時可為單側或雙側,因中軸骨承受重力時的水平向量,有時也會有水平走向的骨裂表現。 恥骨支壓力性骨折(Pubic ramus stress fracture)為最常見併發症,其餘相關併發的壓力性骨折包括上髖臼區域及髂骨翼區域。 診斷 抽血檢查主要是找出造成骨質疏鬆的原因,檢驗項目可包括thyroid stimulating hormone (TSH), parathyroid hormone (PTH), 鈣離子, 磷離子, 白蛋白, 25-hydroxyvitamine D, urinary calcium, creatinine, full blood count, liver function tests, C-reactive protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR),ALP在腫瘤轉移造成的骨質疏鬆中有其角色。 能使用的影像診斷工具有X光、電腦斷層及核磁共振。 X光 大多為初步使用的影像,但除非為完全骨折,否則能提供的資訊有限,會受到糞便、 腸氣或血管鈣化等干擾,在部分案例中看到骨折線時,已經在癒合階段。 電腦斷層 同時具有敏感度及特異度,可見到與薦髂關節平行的骨折線,與核磁共振一同比較可以區分是腫瘤轉移或骨髓炎。 電腦斷層可見到骨折裂痕(箭頭) Case courtesy of Dr Chris O'Donnell, Radiopaedia.org, rID: 28137  核磁共振 具有高敏感度,為診斷薦椎骨質疏鬆壓力性骨折的黃金標準,通常不需施打顯影劑,適用對象為電腦斷層無明顯發現但高度懷疑有骨折的患者、孕婦或哺乳中婦女。骨折線在T1WI下為低訊號強度、T2WI下為高訊號強度,T2 weighted short tau inversion recovery (STIR)提供更高的敏感度。 MRI Coronal STIR view可見到bone marrow edema及骨折線(箭號)  MRI Coronal STIR view可見到bone marrow edema及骨折線(箭號) 其他 核子造影可在給予患者Tc-99m MDP後見到薦骨患處吸收,而形成H sign,又稱Honda sign,然而因為其敏感度高但特異度不高,仍需要與其他疾病作鑑別診斷,例如薦腸關節炎(sacroiliitis)。 幾乎所有薦椎骨質疏鬆壓力性骨折病人在雙能量X光吸光式測定儀(dual energy x-ray absorptiometry)下都會發現有嚴重的骨質疏鬆,即使同時有其他致病因子。 治療 「薦椎骨質疏鬆壓力性骨折」第一線治療為保守性治療,過去認為要絕對臥床6至8個月,但臥床副作用多及常引發之相關併發症(如肺炎及深部靜脈栓塞),現在建議可適當的負重活動及復健治療效果尤佳,復健治療可增強骨折周圍肌群的肌力,更可以增加自我骨再生修復的機會。另外,找到相關致病因子,並加以治療改善也同等重要。若保守性治療效果不彰,逐漸進展為錯位骨折,則可考慮手術治療,包括骨泥灌注的骶骨成形術(sacroplasty)或開放性復位併內固定術(ORIF),近年來,刺激骨裂癒合的物理療法也陸續發展中。 結語 薦椎骨質疏鬆壓力性骨折是個常見、易被忽略,也因此重要的下背痛病因,在每位下背痛,卻沒有外傷史的老年病患中,都要列入鑑別診斷,儘早診斷才能給予患者更進一步的治療。其餘帶有風險因子的族群,如第三產程的孕婦,也應要注意。電腦斷層和核磁共振是最具敏感度的診斷工具。保守治療為優先選擇,生物物理刺激療法(biophysical stimulation therapies) 具有無侵入性、低副作用的優點,與手術治療, 三者之間的優劣比較,有賴更多研究探討。 參考文獻 1. Longhino V, Bonora C, Sansone V. The management of sacral stress fractures: current concepts. Clin Cases Miner Bone Metab. 2011 Sep;8(3):19-23. |